No.28 「八重山紀行」

日本の最西端の沖縄県与那国島や西表島、石垣島は、11月初旬でも気温は25〜30℃くらいでセミが鳴き、蝶やトンボもまだまだ活動していました。虫以外の南の国独特のいろいろな生きものにも出会い、その姿をカメラにおさめてきました。

撮影・解説:松田邦雄

| シーサー 最西端の地 | |||||

| |||||

|

|||||

| 台湾まで80km。日本最西端の地へ、今年も蝶たちに会いに出かけました。家々の守り神シーサーも私達を見守ってくれました。 |

| 仲間川 | ||||

| ||||

|

||||

| 西表島はなんと言っても、1965年2月琉球新報の「西表島で怪猫捕獲」の記事で世に知られ、1972年5月国の天然記念物に指定されたイリオモテヤマネコで有名です。 夜行性なので、昼間はまず出会うことはむずかしいですが、道路には、ヤマネコが夜横断するときに車にひかれることを心配して、ヤマネコ注意の立札がめだちます。 そのヤマネコが住みついている仲間川流域は、蝶なども多く見られます。 |

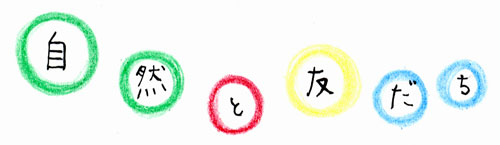

| ミノカサゴ チョウチョウウオ | ||||

| ||||

|

||||

| 石垣島の海は美しい魚たちのすみかです。石垣空港にある水槽では、その魚たちはまるで竜宮城にいるように舞い泳いでいました。 |

| オカガニ ミナミトビハゼ | ||||

| ||||

| ||||

| 海につながる水路でオカガニを見つけました。 また白浜の水路では、とても愛敬のあるミナミトビハゼが、胸びれでどろ地の上を歩き、ぴょんぴょんとはねたりしていました。 |

| シロオビアゲハ | |||

| |||

|

|||

| 竹富島の牛舎の近くで、黒に白い帯のシロオビアゲハがさっと飛んで来て、湿地の土の上にとまりさかんに吸水していました。そこへまたもう一頭のシロオビアゲハが飛来して、二頭並んで吸水を始めたのでシャッターチャンスとばかりに撮影しました。 |

| マルバネルリマダラ リュウキュウアサギマダラ | |||||

| |||||

|

|||||

| 沖縄地方は、本土では見られない種類のマダラチョウの仲間が多く見られます。本土のアサギマダラによく似ているのはリュウキュウアサギマダラです。 マルバネルリマダラは、ここ数年で八重山地方で割合よく見られるようになった迷蝶です。ようやくその姿をとらえることができました。 |

| カバマダラ スジグロカバマダラ | |||||

| |||||

|

|||||

|

カバマダラは植物園の花壇でよく見られました。 よく似たスジグロカバマダラは、一番多く見られるマダラチョウです。交尾しているところも撮影できました。 |

| イシガケチョウ リュウキュウミスジ マサキウラナミジャノメ | |||||

| |||||

|

|||||

|

イシガケチョウは、その名(石崖)のように白地に黒いすじが入る中型のタテハチョウで、よく翅を開いてとまります。 タテハチョウの仲間では、リュウキュウミスジもよく見られました。 草かげを小型のマサキウラナミジャノメが弱々しく飛んでいました。 |

| クロテンシロチョウ ナミエシロチョウ タイワンキチョウ | |||||

| |||||

|

|||||

| シロチョウの仲間では、黒い点が一つある小型のクロテンシロチョウ、おすはまっ白い翅のナミエシロチョウ、少し大型のタイワンキチョウなどがよく見られました。 |

ホリイコシジミ ヒメシルビアシジミ |

|||||

| |||||

| |||||

|

小さなシジミチョウの種類も多くいます。本土にいるヤマトシジミもいますが、これに似たホリイコシジミ、ヒメシルビアシジミ、タイワンクロボシシジミ、タイワンヒメシジミも見られました。 タイワンヒメシジミは世界最小のチョウで、数年前に与那国島へ入ってきたのが発見されました。 |

| クロマダラソテツシジミ | |||||

| |||||

| |||||

| 八重山地方は、いろいろな蝶が入ってきて、繁殖をくりかえし居着いてしまったりしています。このクロマダラソテツシジミもつい数年前に発見され、今ではソテツのあるところ、どこでも発生している蝶です。九州や関西地方でも、すでにこの蝶が入りこんでいるようです。 |

| コウトウシロシタセセリ クロセセリ ユウレイセセリ | |||||

| |||||

| |||||

| セセリチョウの仲間も種類が多いです。いずれも南国特有のセセリチョウです。せわしく飛びまわり、花や葉によくとまります。褐色系のセセリは種類を見分けるのがとてもむずかしいです。 |

| バナナセセリ オオシロモンセセリ | |||||

| |||||

| |||||

|

幼虫がバナナの葉を食べる大型のバナナセセリをようやく見つけ、撮影しました。バナナの葉を巻いて、その中にかくれていた幼虫も見つけました。 ゲットウの葉を巻いて、かくれていたオオシロモンセセリの幼虫も見つけました。 |

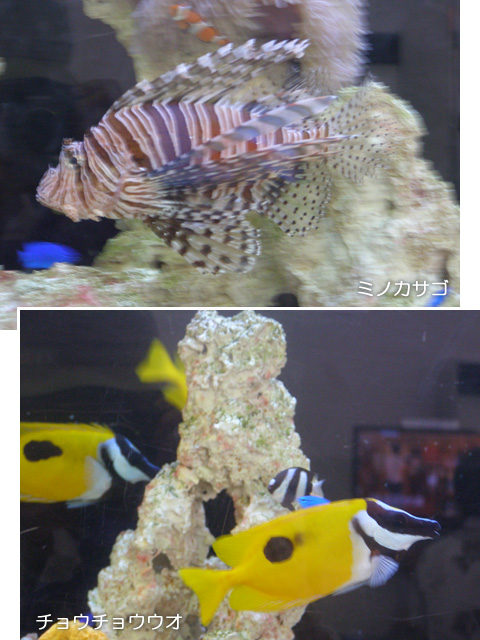

| タイワンヒグラシ イワサキゼミ キンカメムシの一種 ハラボソトンボ ヒメトンボ |

|||||||||

| |||||||||

| |||||||||

|

11月の八重山地方では、なんとセミの声がひびいていました。本土にいるセミとは種類が異なるグェーチッチル、グェーチッチル・・・と鳴くイワサキゼミが多かったです。また、グィーンワンワンワン・・・とけたたましく鳴く大型のタイワンヒグラシの声も聞きました。 美しく青光りするキンカメムシも見つけました。 トンボは、腹部の細いハラボソトンボや小型のヒメトンボもよく見られました。 |

|||||||||

| スズメガ | |||||

| |||||

| |||||

| 西表島の白浜の草地でとても大きなスズメガの幼虫を発見しました。飼育したところ、蛹になりました。さて、どんなガが羽化するのか楽しみです。幼虫の姿から南国特有のシタベニスズメと予測しています。 |

| ハナムグリ イシガキゴマフカマキリ クロカタゾウムシ | |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

|

とても大きくて美しいハナムグリや、葉の上にちょこんと静止していた小型のカミキリムシを発見しました。南国特有のイシガキゴマフカミキリだとわかりました。 また、黒くて足の太いクロカタゾウムシも見つけました。 |

|||||||||

| キマダラコオロギ | ||||

| ||||

| ||||

| 林の中の葉上に、黄色い紋のめだつコオロギを見つけました。南国特有のキマダラコオロギです。 |

| オオジョロウグモと蝶 クロアナバチとクモ | |||||

| |||||

| |||||

|

オオジョロウグモは日本最大のクモです。昆虫、トカゲ、小鳥などまで捕食するそうです。このクモの巣にスジグロカバマダラがかかって、糸でぐるぐる巻きにされ食べられるところでした。 また、地面をはいながらクモなどを狩るクロアナバチが、クモを引きずっているところを見つけました。 |

| キノボリトカゲ サキシマカナヘビ | ||||

| ||||

| ||||

|

木に登るキノボリトカゲもよく見かけました。主に虫などをとらえて食べ、カメレオンのように体色を変化させるそうです。 また、緑色のトカゲも見つけました。このトカゲは日本最大のカナヘビだそうです。 |

| ヤエヤマアオガエル ナンヨウヤケヤスデ | ||||

| ||||

| ||||

|

バナナの葉にぴたりとくっついていた大きな緑色のカエルも発見しました。 また、山道の溝には色鮮やかなヤスデも見つけ、思わずシャッターを切りました。 |

| ムラサキサギ ズグロミソゴイ | |||||

| |||||

| |||||

| 広い湿地でムラサキサギの群れを見つけました。カメラを持って少しずつ近づくと、あっという間に飛び立ってしまいました。また、木の下を歩くサギの仲間のズグロミソゴイの姿もとらえました。 |

| 『自然と友だち』バックナンバーはこちら 『北の丸公園の自然HP』バックナンバーはこちら 『自然との出会いHP』バックナンバーはこちら |