No.47 「晩夏・・・さわやかな秋風が吹き始める頃」

早くもススキの穂が出始め、吹く風に乗ってトンボたちも舞っていました。木の実や樹木には、甲虫やチョウが集まり、さかんに汁を吸っています。長い夏休みも終わり、いよいよ新学期を迎え、出会える虫たちや野の花も変わっていることに気づきます。ぜひこの時期の自然の移り変わりにも注目しましょう。

撮影・解説:松田邦雄

|

松田邦雄先生に質問やメッセージをどうぞ。

http://www3.jsf.or.jp/mlmaster/

|

秋の花 秋の花 |

トンボ トンボ |

|||

|

|

|

|

|

| ススキ クズの花 |

キバナコスモス センニンソウ |

イネ イナゴ |

ガマの穂 | オニヤンマ 産卵 木の枝でひと休み |

トンボ トンボ |

||||

|

|

|

|

|

| オオヤマトンボ | ノシメトンボ コノシメトンボ |

ナツアカネ ♂♀ | マユタテアカネ | チョウトンボ |

トンボ トンボ |

クモ クモ |

チョウ チョウ |

||

|

|

|

|

|

| アジアイトトンボ | ナガコガネグモ | ムラサキツバメ 卵 蛹 |

ツマグロヒョウモン交尾 | アカボシゴマダラ |

チョウ チョウ |

甲虫 甲虫 |

|||

|

|

|

|

|

| クロコノマ 幼虫 | キタテハ | カラスアゲハ | シロテンハナムグリ アオドウガネ |

ゴマダラカミキリ |

ハチ ハチ |

ウスバカゲロウ ウスバカゲロウ |

カマキリとカエル カマキリとカエル |

||

|

|

|

|

|

| キオビツチバチ | アリジゴク | オオカマキリ ♂♀ | シュレーゲルアオガエル ヤマアカガエル |

|

| ススキ クズの花 | |||||

| |||||

|

|||||

| ススキの穂が風に揺らいでいます。そしてクズの紫色の花も見られるようになりました。季節の移り変わりを感じさせられます。 |

| キバナコスモス センニンソウ | |||||

| |||||

|

|||||

| キバナコスモスの花が一面に咲き、野ではセンニンソウの白い花も目立ちます。 |

| イネ イナゴ | ||||

| ||||

|

||||

| 稲の穂が実り、重そうに穂が垂れています。もう早場米の稲刈りも始まっています。そこにはイナゴの姿も見られました。 |

| ガマの穂 | |||||

| |||||

|

|||||

| 池の中の植物で、まるでソーセージが並んだようなものを見つけました。これは、ガマという植物の穂なのです。なかには種がいっぱいつまっています。 |

| オニヤンマ産卵 木の枝でひと休み | |||||

| |||||

|

|||||

| オニヤンマは、清らかな泉などを見つけてはまるでジャンピングをするように、ぴょんぴょんとはねながら、尾端を水中に入れて産卵していました。 また、高い木の枝にぶら下がるようにとまって休んでいるのを見つけました。 |

| オオヤマトンボ | ||||

| ||||

|

||||

| 池のまわりの道を行ったり来たり、パトロールしているのは、オニヤンマによく似たオオヤマトンボでした。 |

| ノシメトンボ コノシメトンボ | |||||

| |||||

|

|||||

| はねの先端が茶褐色色のノシメトンボも、野でよく見られます。胸のしるしが少し異なるコノシメトンボも見つけました。 |

| ナツアカネ ♂♀ | |||||

| |||||

|

|||||

| アカトンボはごく身近なトンボですが、今見られるのは、いわゆる秋の盛りにたくさん見られるアキアカネではありません。アキアカネは夏のあいだは山地の方へ移動し、やがて9月末〜10月ごろに町へも戻ってくるのです。このナツアカネは移動せず、今でも見られます。オスは、顔も腹部もとても赤く目立ちます。 |

| マユタテアカネ | ||||

| ||||

|

||||

| 少し小型ですが、夏のあいだも見られるマユタテアカネも見つけました。その名のように額面にマユのようなしるしが見られます。 |

| チョウトンボ | |||||

| |||||

| |||||

| まるでチョウのように、黒いはねをひらひらと動かしながら、はるか空高く飛ぶチョウトンボを発見し、望遠レンズでとらえました。低く飛んできたチョウトンボの写真も撮れました。この頃、都会の公園の池などでも見られるようになりました。 |

| アジアイトトンボ | ||||

| ||||

|

||||

| 糸のように細いアジアイトトンボが交尾をして葉にとまっていました。やがて水中で産卵が始まることでしょう。 |

| ナガコガネグモ | ||||

| ||||

|

||||

| 田の畔道に、少し大型で黄色と黒色のしま模様のナガコガネグモが巣を張って虫を待ち構えていました。 |

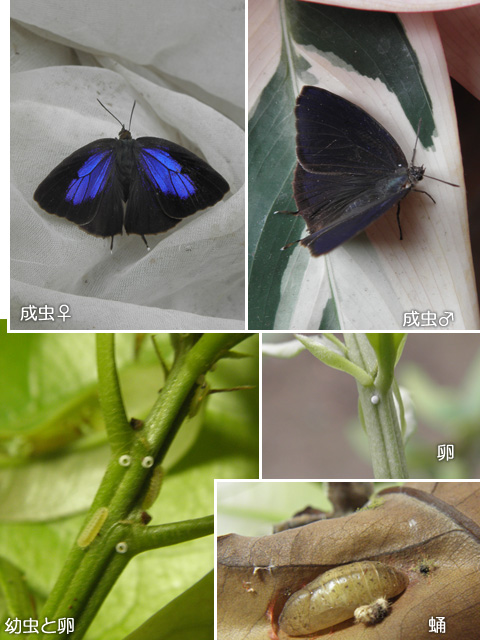

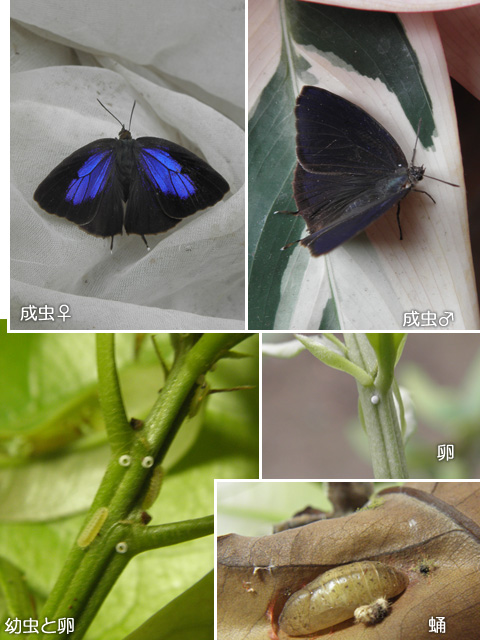

| ムラサキツバメ 卵 蛹 | |||||

| |||||

|

|||||

| 南国のチョウ、ムラサキツバメは、今夏もマテバシイの木のあたりでよく見られるようになりました。若芽、若葉には卵、幼虫が見られ、蛹も見つかりました。 |

| ツマグロヒョウモン 交尾 | ||||

| ||||

|

||||

| 南国のチョウ、ツマグロヒョウモンも夏から秋にかけて数を増し、草地では交尾をしている姿も見つけました。秋にはもっと数を増すことでしょう。 |

| アカボシゴマダラ | ||||

| ||||

|

||||

| 樹液の出ているところに、中国からの移入種アカボシゴマダラの姿もよく見られました。赤い星が鮮やかで、飛んでいる様子はアサギマダラというチョウにそっくりです。 |

| クロコノマ 幼虫 | ||||

| ||||

|

||||

| 南方系のクロコノマも、千葉県館山市近くではよく見られました。ジュズの葉裏にも卵や幼虫が見られました。 |

| キタテハ | ||||

| ||||

|

||||

| かつては平地のごくふつうのチョウ、キタテハでしたが、この頃ではツマグロヒョウモンなどがよく目立ち、少しかすんでしまっています。 |

| カラスアゲハ | |||||

| |||||

|

|||||

| これは、カラスアゲハの卵や幼虫です。7月に九州の霧島高原で採集したメスに、産卵させたものです。8月いっぱいコクサギの葉をよく食べて育ち、蛹になりました。さて、この蛹はいつチョウになるのでしょう? |

| シロテンハナムグリ アオドウガネ | ||||

| ||||

|

||||

| ヒメリンゴの実に、虫たちがたくさんたかっていました。サトキマダラヒカゲと甲虫がなかよく吸汁していました。甲虫類はよく見ると、シロテンハナムグリとアオドウガネの2種類でした。交尾をしながら吸汁しているのもいました。 |

| ゴマダラカミキリ | ||||

| ||||

|

||||

| ブーンと羽音をたてて飛んできて葉にとまった甲虫。一瞬、タマムシか?と思いましたが、よく見ると黒と白のまだらのゴマダラカミキリでした。 |

| キオビツチバチ | ||||

| ||||

|

||||

| 黒い小さなハチが地面の上を飛んでいました。草の葉上にとまると、またほかのハチが飛んできました。黄色い帯のあるキオビツチバチのオスとメスです。幼虫は土中の甲虫の幼虫などを食べて育つようです。 |

| アリジゴク | |||||

| |||||

|

|||||

| アリジゴクというのは、よく本などでも見たことがあると思いますが、これはアリジゴク(ウスバカゲロウの幼虫)のすり鉢状の巣です。乾いた土のある縁の下などで見つかります。ありなどがこの穴へ落ちると、そこにいるアリジゴク(幼虫)がつかまえて、その体液を吸いとります。 |

| オオカマキリ ♂♀ カエルをとらえて食べるカマキリ | ||||

| ||||

|

||||

| もう立派にはねのはえた、大きなカマキリの成虫がよく見られました。館山の昆虫少年が(小学6年生)「あっ!カマキリがカエルを食べている」の声に驚いてかけつけると、なんと、カエルをとらえて食べているオオカマキリを発見しました。カエルを食べるカマキリなんて、初めての出会いでした。 |

| シュレーゲルアオガエル ヤマアカガエル | ||||

| ||||

|

||||

| 里山には、シュレーゲルアオガエルやヤマアカガエルが見られました。小さな子ガエルですが、元気にはねていました。でもまわりには、ヘビやカマキリなどの天敵が多いのです。 |

| 『自然と友だち』バックナンバーはこちら 『北の丸公園の自然HP』バックナンバーはこちら 『自然との出会いHP』バックナンバーはこちら |